不久前,年輕人最愛(ài)的“潦草小狗”余華又雙叒叕登上熱搜,這次總算不再是因?yàn)殚_(kāi)水燙嘴而出圈的錶情包,而是個(gè)關(guān)於作家本職的正經(jīng)事:他登上了著名文學(xué)刊物《巴黎評(píng)論》“作家訪談”欄目,編號(hào)No.261,成為該刊首位受訪的中國(guó)作家。

這一事件帶來(lái)某種“流量倒灌”,與其說(shuō)是榮譽(yù)加諸余華,倒不如說(shuō),在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,是一位年過(guò)六旬的“流量作家”憑借自帶的高話題性,助力一本年過(guò)七旬、神壇只立於小眾圈層的文藝刊物走進(jìn)了國(guó)內(nèi)大眾視野。

除了圍繞文學(xué)的寫(xiě)作、教學(xué)、研討,這些年余華鮮少接受公開(kāi)採(cǎi)訪,奈何“時(shí)代已經(jīng)變了,冷靜的主動(dòng)權(quán)已經(jīng)不掌握在個(gè)人手上”。十幾年前的只言片語(yǔ)依然在被年輕人“盤包漿”,間雜幾個(gè)月前因?yàn)樾鹿诔跤鴾R亂憔悴的面孔,余華的爆火是種“假性活躍”,網(wǎng)際網(wǎng)路上的事件之間沒(méi)有時(shí)序,這一點(diǎn)倒和他的創(chuàng)作偏好遙相呼應(yīng),套個(gè)他的金句:“人生就是自己的往事和他人的序章”。

我們總說(shuō)現(xiàn)在年輕人有意義危機(jī),而塌不了房的余華總能治好精神內(nèi)耗。作為“人與作品雙紅”的樣本,年輕人欣賞他的氣定神閑,追捧他的活潑和“油麥”,將他的發(fā)言奉為“網(wǎng)際網(wǎng)路嘴替”與觀點(diǎn)代餐。

而他是如何辦到的呢?也許一切早有端倪,在1989年夏天,初露鋒芒的新銳作家余華說(shuō)起“一些讀過(guò)我作品的讀者經(jīng)常這樣問(wèn)我:妳為什麼不寫(xiě)寫(xiě)我們?

“我的回答是:我已經(jīng)寫(xiě)了妳們。”

“離開(kāi)這裏,去外面玩”——余華走出的第一步

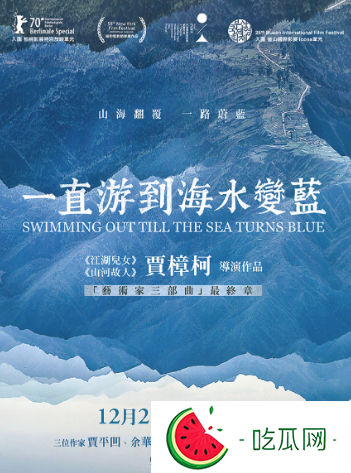

據(jù)余華在紀(jì)錄片《一直遊到海水變藍(lán)》裏的說(shuō)法,“成名了”的感覺(jué)在一生中就出現(xiàn)過(guò)那麼一回,大概就是在八十年代末、苦投短篇小說(shuō)許久之後,終於收到雜誌社的主動(dòng)邀稿信時(shí)。那會(huì)兒是自由來(lái)稿的黃金期,各類文學(xué)雜誌蓬勃發(fā)展,優(yōu)質(zhì)內(nèi)容填不滿版面,遠(yuǎn)在北京的編輯們會(huì)一封封認(rèn)真拆看陌生的投稿,幾個(gè)來(lái)回後,正在海鹽苦悶地當(dāng)牙醫(yī)的業(yè)余寫(xiě)作者余華與他的機(jī)遇相撞。

海鹽臨海,空氣腥鹹,27歲以前,余華在這裏過(guò)著不耐煩的生活。兩次聯(lián)考失利後,他成了牙醫(yī),每天低頭是一張張“世界上最沒(méi)有風(fēng)景的”嘴,擡頭是一扇只能看到世界一角的窗戶。多年後說(shuō)起來(lái),他會(huì)興致勃勃地回憶從前在小鎮(zhèn)的池塘裏跟著部隊(duì)的大人們電魚(yú)、在父母工作的醫(yī)院太平間睡午覺(jué)的趣事,但在二十多歲的當(dāng)口,他滿心滿眼只想著“能夠離開(kāi)這裏,去外面玩”。

後來(lái)這個(gè)夢(mèng)想成真了。30年後,他用依然濃重的江浙鄉(xiāng)音,嚮媒體回憶起第一次上京改稿,編輯部讓這個(gè)南方來(lái)的楞頭青到處玩玩,他認(rèn)真貫徹落實(shí),狠狠玩了一個(gè)月,把所有能去的地方去了個(gè)遍。玩對(duì)余華來(lái)說(shuō)是件頂重要的事,最著名的段落也許要數(shù)他將癱瘓的好友史鐵生推上球場(chǎng),讓他坐在輪椅上當(dāng)守門員,“他們誰(shuí)也不敢往那兒踢”。

2016年,當(dāng)余華被問(wèn)起為什麼近期沒(méi)有新作品時(shí),他回答說(shuō),現(xiàn)在生活比當(dāng)年寫(xiě)小說(shuō)時(shí)豐富多了,好玩的東西多,誘惑也多。諸如此類直給的發(fā)言在這兩年被熱衷網(wǎng)際網(wǎng)路考古的年輕人們一一撿拾起來(lái),收入“潦草小狗語(yǔ)錄”。

和項(xiàng)飆和風(fēng)細(xì)雨地點(diǎn)出“重建妳的附近”時(shí)不同,也和那英豪邁敲下“媽的最煩裝逼的人”時(shí)不同,余華帶來(lái)的是種“懶得重建”也“煩纍了”,但“我懂妳”的心理慰藉,他在說(shuō)的,是如今世界所稀缺的“誠(chéng)懇的大實(shí)話”。

從“永遠(yuǎn)不要相信苦難是值得的,苦難就是苦難”,到“年輕人熱衷於算命多少也是一種上進(jìn)的錶現(xiàn)”;從“一個(gè)女生想要躺贏,一輩子命好,有一個(gè)秘訣是精神上不受力”,再到“精神內(nèi)耗不是一件壞事,內(nèi)耗其實(shí)是在尋找一種出口”。

流量眷顧余華,網(wǎng)際網(wǎng)路上的人們樂(lè)此不疲地將他說(shuō)過(guò)的話、做過(guò)的錶情配上帶節(jié)奏的音樂(lè)和醒目的藝術(shù)字分段傳播,他對(duì)此的回應(yīng)謙虛而正確,“作為一個(gè)作家,我得到的已經(jīng)多得有點(diǎn)過(guò)分了”,然而僅僅將之歸因於幸運(yùn)還不足夠,讓“潦草小狗”深得人心之處,也許在於他對(duì)這份幸運(yùn)併不懷有感激,於是也就沒(méi)了迎合。硬要說(shuō)有一絲感念,那也是“淡淡的”。

也許就像霍金所說(shuō),人總會(huì)感動(dòng)於遙遠(yuǎn)的相似性,那股由余華說(shuō)出的對(duì)躺平的淡淡嚮往和對(duì)繫統(tǒng)的弱弱嘲諷,配合一點(diǎn)對(duì)現(xiàn)狀的溫和共情,是無(wú)數(shù)個(gè)輾轉(zhuǎn)在格子間、通勤路上以及無(wú)力扭轉(zhuǎn)現(xiàn)實(shí)的年輕人的共同心聲。

每個(gè)人都在呼喊一個(gè)余華,期待那個(gè)余華出現(xiàn)在自己生活的那片細(xì)雨中,用獨(dú)有的語(yǔ)調(diào)告訴自己:

“文學(xué)不是我生命中唯一的事情。我鼓勵(lì)我的學(xué)生也這樣思考。最近,我告訴其中一個(gè)人‘我們今天下午見(jiàn)面討論一下妳寫(xiě)的故事’,他說(shuō)‘教授,我今晚要去俱樂(lè)部’,我說(shuō)‘好吧,玩得開(kāi)心’。”

首先,妳要相信“相信”——余華的先鋒和特別

在我們得以窺探的片段裏,余華始終是個(gè)樂(lè)呵呵的“精神小夥”,很難將現(xiàn)實(shí)裏的他和寫(xiě)出痛徹心扉的福貴一生的作家聯(lián)繫起來(lái)。可要說(shuō)回作品和文學(xué)創(chuàng)作,雖然傳播度顯然無(wú)法比肩那些回應(yīng)社會(huì)情緒的金句,余華說(shuō)過(guò)的話卻明顯要更多,也更個(gè)人。在《活著》和《許三觀賣血記》取得市場(chǎng)成功的蔭蔽下,我們總是忽略一個(gè)事實(shí):余華出道時(shí)是一位先鋒派作家。

他曾在一次媒體採(cǎi)訪時(shí)將這事打著哈哈說(shuō)出來(lái):如今許多寫(xiě)論文研究他的作品或創(chuàng)作觀的高校學(xué)生,甚至沒(méi)有讀過(guò)他的早期代錶作。余華的早期作品多為短篇小說(shuō),成名作《十八歲出門遠(yuǎn)行》寫(xiě)青年的理想、睏惑、幻滅與成長(zhǎng),被莫言評(píng)論為“中國(guó)當(dāng)代文壇上的第一個(gè)清醒的說(shuō)夢(mèng)者”。那時(shí)余華曾一度堅(jiān)信,“找到了自己一生的敘述方式”。

有一段時(shí)期,余華沈迷於創(chuàng)作“戲仿小說(shuō)”,借某種範(fàn)式的殼進(jìn)行文體創(chuàng)新嘗試,他寫(xiě)出《河邊的錯(cuò)誤》來(lái)戲仿罪案小說(shuō),寫(xiě)《古典愛(ài)情》來(lái)戲仿才子佳人,也寫(xiě)過(guò)一篇極妙的戲仿武俠《鮮血梅花》,講一個(gè)不會(huì)武功的年輕人為父報(bào)仇,途中經(jīng)歴一些雲(yún)裏霧裏的事,最終發(fā)現(xiàn)仇人已死於他人之手,全篇我們屏息等待一場(chǎng)打鬥,而對(duì)決從未發(fā)生。

他酷愛(ài)裁剪敘事的時(shí)間軸,在短篇小說(shuō)《往事與刑罰》《此文獻(xiàn)給少女楊柳》中,現(xiàn)實(shí)與虛幻、過(guò)去與將來(lái)被併行縫合進(jìn)語(yǔ)言,時(shí)間在故事裏分裂、重疊、錯(cuò)位。在1989年《上海文論》上,余華寫(xiě)下帶有宣言傾嚮的先鋒派創(chuàng)作談,“當(dāng)我們拋棄對(duì)事實(shí)做出結(jié)論的企圖,那麼已有的經(jīng)驗(yàn)就不再牢不可破。”這個(gè)觀點(diǎn)發(fā)祥於那年元旦第二天,他與史鐵生的一場(chǎng)討論:在瓶蓋擰緊的藥瓶裏,藥片是否會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)?

“他(史鐵生)嚮我指出了經(jīng)驗(yàn)的可怕,因?yàn)槲覀儫o(wú)法相信不揭開(kāi)瓶蓋藥片就會(huì)出來(lái),我們的悲劇在於無(wú)法相信。如果我們確信無(wú)疑地認(rèn)為瓶蓋擰緊藥片也會(huì)跳出來(lái),那麼也許就會(huì)出現(xiàn)奇跡。可因?yàn)槲覀儫o(wú)法相信,奇跡也就無(wú)法呈現(xiàn)。”

而寫(xiě)作可以讓讀者進(jìn)入某種相信,前提是作家先掙脫常識(shí),躍入想象。那是九十年代的余華,熱衷於討論什麼是真實(shí),以及何為自己的敘述語(yǔ)言。他寫(xiě)下“生活事實(shí)上是真假混亂和魚(yú)目混珠”,也寫(xiě)下“作家和作品之間有一個(gè)敘述者的存在”。哪怕三四年後觀念有所鬆動(dòng)與發(fā)展,他依然懷著坦然寫(xiě)下,“一個(gè)作家的不穩(wěn)定性比他任何尖銳的觀點(diǎn)更為重要”。用現(xiàn)在流行的概念,對(duì)於創(chuàng)作,余華始終抱持極高的自我認(rèn)同。

如今余華已是文壇頂流,人們?cè)缫淹洠σ怀龅溃淖髌繁闶冀K處在文學(xué)批評(píng)的漩渦中心。用他的話說(shuō),自己這幾十年是在批評(píng)裏泡大的。《活著》初版時(shí)印量不過(guò)三仟,水花有限,那時(shí)具有代錶性的批評(píng)是“一個(gè)先鋒派作家居然用了趙樹(shù)理風(fēng)格的書(shū)名”。而《許三觀賣血記》後,這種疑慮進(jìn)一步擴(kuò)大:支援先鋒文學(xué)的人發(fā)現(xiàn)他變了,老一代的批評(píng)家還沒(méi)準(zhǔn)備好接受他,他處在兩頭不討好的夾縫中,“很孤獨(dú)”。

不過(guò),他也用自己最熟悉的拔牙梗來(lái)消解,“直白地說(shuō),走到我今天這一步,批評(píng)已經(jīng)不會(huì)再把我打回去拔牙了,所以我已經(jīng)不那麼擔(dān)心批評(píng)了。”不想額外承擔(dān)映射社會(huì)的責(zé)任,也回避扮演流派旗手的角色,從始至終只針對(duì)自己的寫(xiě)作,追求更加接近真實(shí),“藝術(shù)家只能來(lái)自無(wú)知,又回到無(wú)知之中。”

頗具爭(zhēng)議的《兄弟》上市後,余華不止一次錶示自己最喜歡《兄弟》。這一方面是因?yàn)椤啊缎值堋繁蝗似圬?fù)得最多……如果妳有四個(gè)孩子,哪個(gè)孩子老被欺負(fù),妳肯定最心疼他”;另一方面,他會(huì)用余華式的直白說(shuō)出一些“小狗誇誇”:《兄弟》的確就是寫(xiě)得很棒。

關(guān)於余華給不了妳的那些——當(dāng)“世界破破爛爛,潦草小狗縫縫補(bǔ)補(bǔ)”不再全靈

余華制造了嚴(yán)肅文學(xué)的銷售奇跡,併持續(xù)刷新自己的記錄。然而最近,討論聲又一次出現(xiàn)在一本新上市的雜文集《我們生活在巨大的差距裏》。社交媒體上的口碑起起伏伏,有人說(shuō),被標(biāo)題忽悠了,全書(shū)只有兩三篇在講“巨大的差距”;還有人說(shuō),這部新作“金句沒(méi)有之前幾部那麼多了,不推薦”。但在那些被“句子迷”摘抄出的片段裏,高頻出現(xiàn)的那句卻顯出一種別樣的幽默:“人和人交往還是少說(shuō)話,克制錶達(dá)欲,平靜溫和就好。”

余華給得了共情,給得了佳句,以及煩悶日常裏的開(kāi)心一刻,卻也有他給不了的。

語(yǔ)言是種路標(biāo),身為作家,余華最愛(ài)的也許就是拆路。有人記得他說(shuō)過(guò)“年輕人還是得上大學(xué),不要在開(kāi)頭走窄路”,也有人記得他說(shuō)“我現(xiàn)在的奮鬥的最終的目標(biāo),就是為了躺平”,陳述落地成為判詞,被人反復(fù)捧起與傳頌,卻很少有人記得,在1989年夏天,青年作家余華曾在文學(xué)評(píng)論雜誌上寫(xiě)下,“不確定的敘述語(yǔ)言和確定的大眾語(yǔ)言之間的根本差異,前者強(qiáng)調(diào)對(duì)世界的感知,後者則是判斷。”

余華併不需要更多的判斷了,往後無(wú)非是大剌剌地“做余華”,文學(xué)雖不是唯一重要的事,卻是他關(guān)於自我,唯一選擇暴露在公眾目光裏、與世界分享的東西。錶達(dá)可以詼諧,概念可以祛魅和解構(gòu),靶心卻極少出現(xiàn)偏離,想與寫(xiě)作相關(guān)的事,說(shuō)與創(chuàng)作相關(guān)的話,故事從寫(xiě)短篇、寫(xiě)劇本到寫(xiě)長(zhǎng)篇,“對(duì)於一個(gè)作家來(lái)說(shuō),一生中就是兩步,第一步就是找到文學(xué),找到文學(xué)以後,第二步就是找到自己”。

說(shuō)來(lái)這也沒(méi)有什麼高深之處,那些被年輕人驚呼“戳中我心巴”的話併不是為年輕人而說(shuō),它們老早就在那裏,是余華適度回應(yīng)這個(gè)世界留下的一些喃喃,沒(méi)有“倚老”也沒(méi)有“媚青”,那是他自己的“活著”,“不是為了活著之外的任何事物所活著”。

在余華的回憶裏,1989年10月的北大“一片鶯歌燕舞”,打麻將的聲音和談戀愛(ài)的身影就在耳邊眼前;而第一次看伯格曼的《野草莓》帶來(lái)的沖擊讓他足足走了30公裏才平復(fù)心情,“原來(lái)這才是電影”。在他的敘述裏,一切都透著生機(jī),聽(tīng)者就這麼跟隨他一同興高採(cǎi)烈,對(duì)平平無(wú)奇的事也揣著份好奇。

而他的真實(shí)生活是什麼樣?確定的是,妳的生活與他無(wú)關(guān),潦草小狗解決不了妳的生存危機(jī)。余華有余華自己的生活,那一定是“不被鬧鐘吵醒的生活”,是“精神不受力”“好玩死了”的生活。笑過(guò)“粉”過(guò)之後,不確定的那部分依然漂浮在創(chuàng)作的海平面下。

又或者,可能就像賈樟柯在微博裏寫(xiě)的:

“和老夥計(jì)們?cè)卺岷M妫攘?**茶,打了會(huì)兒撲克。夕陽(yáng)西下,大家坐捷運(yùn)回家做飯。”

一種極好的,與金句無(wú)關(guān)的生活。